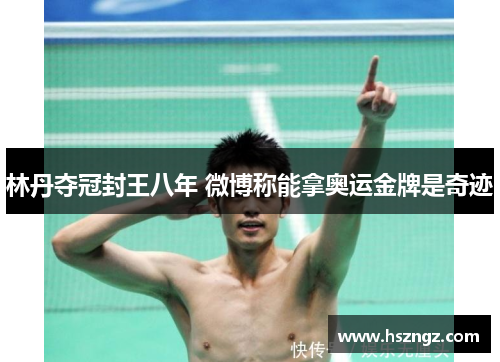

在竞技体育的璀璨星河中,林丹的名字如同一颗永不褪色的恒星。从2008年北京奥运首次夺金,到2016年里约奥运谢幕战,他跨越八年时光,用两枚奥运金牌奠定羽坛传奇。期间伤病缠身、新人辈出,但他以超乎常人的意志力一次次重返巅峰。退役后的一则微博——“能拿奥运金牌是奇迹” ,道尽荣耀背后的荆棘与血汗。本文从竞技突破、时代挑战、心理博弈、传奇遗产四个维度 ,解析林丹如何铸就无可复制的王者之路。

1、羽坛巅峰的绝对统治

2008年北京奥运会男单决赛 ,林丹以21:12、21:8横扫李宗伟 ,首次加冕奥运冠军。这场胜利不仅打破中国男单奥运金牌零的突破 ,更开启了他对世界羽坛的绝对统治。此后四年间 ,他包揽奥运会、世锦赛、亚运会等九项大赛冠军 ,成为羽毛球史上首位“全满贯”选手 。

巅峰期的林丹将技术与战术融合到极致 。标志性的鱼跃救球、变速突击打法 ,配合精准的网前小球控制 ,形成极具观赏性的“林氏风格”。2011年世锦赛决赛 ,他在先失一局、次局16:20落后的绝境下连救四个赛点逆转李宗伟 ,这场被称作“世纪之战”的较量 ,成为诠释其统治力的最佳注脚 。

数据见证王者地位 :职业生涯666场单打胜利 、66个冠军头衔 、连续237周世界排名第一 。更惊人的是 ,他在重大赛事决赛中面对李宗伟取得12胜3负的压倒性战绩 ,用对手的话说 :“林丹是座永远需要翻越的高山” 。

2、奥运奇迹的荆棘之路

伦敦奥运会前 ,29岁的林丹已进入职业生涯后期 。膝伤反复发作导致他全年仅参加两站公开赛 ,世界排名一度跌至第286位 。当媒体猜测其将退役时 ,他却在微博写下 :“我要用奥运资格证明自己” 。最终凭借外卡名额惊险入围 ,开启卫冕征程 。

四分之一决赛对阵佐佐木翔 ,林丹在决胜局13:15落后的绝境下 ,用连续7个杀球完成逆转 。赛后采访中他坦言 :“体力早已透支 ,但奥运赛场的荣誉感让我变成了野兽” 。决赛再次相遇李宗伟 ,他在先丢一局的情况下 ,以21:10、21:19完成惊天逆转 。最后一球落地瞬间 ,他脱衣狂奔的镜头成为奥运经典 。

这枚金牌的含金量远超数据维度 。当时李宗伟状态正盛 ,全年胜率高达92% ;谌龙等新生代已崭露头角 。林丹用这场胜利证明 :真正的王者从不被时代淘汰 ,他们只会重新定义时代的标尺 。

3、心理博弈的终极艺术

2016年里约奥运会前 ,林丹在微博发文 :“有人说我能拿奥运金牌是奇迹 ,我想说奇迹都是拼出来的” 。此时33岁的他体能已不占优 ,却展现出更精妙的心理战术 。八强战对阵斯里坎特 ,他故意放缓节奏诱使对手频繁失误 ;半决赛与李宗伟的第37次“林李大战” ,他通过多拍拉吊消耗对手体能 ,最终虽败犹荣 。

这种战术智慧源于常年积累 。早期林丹以暴攻著称 ,2012年伦敦奥运后转型为控制流打法 。他研究每位对手的技术弱点 ,甚至会根据场馆风向调整击球力度 。与安赛龙的对战中 ,他特意将杀球落点控制在底线10厘米区域内 ,这种精准打击让年轻选手惊叹不已 。

心理威慑更是其杀手锏 。每当关键分时 ,林丹总会刻意延长擦汗、换球等环节 ,用节奏变化打乱对手专注力 。李宗伟曾透露 :“与林丹比赛 ,你永远猜不透他下一个球会怎么打 。”这种不确定性 ,成为他克敌制胜的隐形武器 。

4、超越时代的传奇遗产

当林丹在2020年宣布退役时 ,世界羽联将“史上最伟大球员”称号毫无争议地赋予他 。但比奖杯更珍贵的是他树立的精神标杆 。谌龙坦言 :“丹哥教会我们 ,所谓极限都是用来打破的 。”日本选手桃田贤斗更视其为“永远追赶的目标” 。

他推动羽毛球技战术革新 ,将体能训练与科技结合 。运用高速摄影机分析动作细节 ,引入冷冻舱进行肌肉恢复 ,这些开创性举措被各国选手效仿 。就连其招牌的跃起杀球动作 ,也成为青少年羽毛球教材的标准范本 。

在商业领域 ,林丹打破运动员代言的固有模式 ,自创内衣品牌 、投资电竞俱乐部 ,展现多元价值 。正如《时代周刊》评价 :“他让世界看见中国运动员的无限可能 。”这种突破 ,或许比金牌更能定义他的传奇 。

总结 :

betway必威入口回望林丹的职业生涯 ,两枚奥运金牌不仅是荣誉勋章 ,更是对“不可能”的强势证伪 。从青涩少年到三十老将 ,他跨越身体极限与时代更迭 ,用八年封王路诠释何为真正的体育精神 。那些微博上的感慨 ,赛场上的怒吼 ,终将凝聚成中国体育史上的永恒坐标 。

当新生代选手在场上做出林丹式鱼跃救球时 ,当观众依旧为“林李大战”录像热血沸腾时 ,传奇从未远去 。林丹用职业生涯证明 :所谓奇迹 ,不过是凡人以超凡毅力书写的必然 。这种精神遗产 ,必将激励更多人在各自领域突破桎梏 ,续写新的王者篇章 。