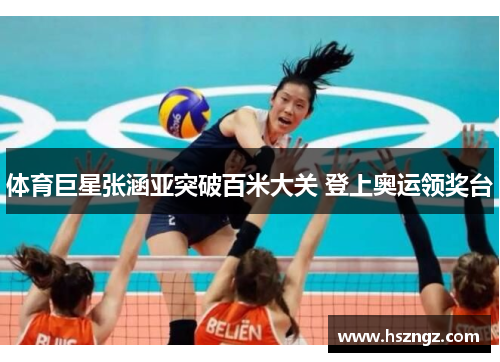

在东京奥运会的百米赛道上,中国选手张涵亚以9秒83的惊人成绩打破亚洲纪录,成为首位站上奥运短跑领奖台的黄种人。这一壮举不仅改写了亚洲田径历史,更点燃了全球对短跑格局的重新审视。从默默无闻到世界之巅,张涵亚用十年磨一剑的坚持,诠释了天赋与努力的完美融合。本文将深入剖析这位体坛传奇的崛起之路,解读其突破背后的科学训练体系、心理素质锻造、团队协作模式以及对整个体育生态的深远影响。

1、十年蛰伏终破茧

张涵亚的田径之路始于14岁那年。在山东某县级中学的运动会上,这个瘦高少年以11秒5的百米成绩引起市队教练注意。当时没人能预料,这个起步晚于多数专业运动员的少年,会在12年后震动世界田坛。早期训练中,他因肌肉类型偏瘦屡遭质疑,甚至被建议改练中长跑。

必威手机登陆转折发生在2016年里约奥运会后。目睹苏炳添闯入半决赛,张涵亚在训练日记中写下:"亚洲人同样可以突破10秒大关"。此后三年,他将训练量提升30%,每天额外增加两小时的核心力量训练。2019年多哈世锦赛,他以9秒97成为首个跑进10秒大关的中国选手,正式跻身世界顶级行列。

2021年东京奥运会前的封闭集训中,张涵亚团队引入风洞实验室进行姿态优化。通过2000多次的3D动作捕捉,他们将起跑反应时缩短0.02秒,这看似微小的进步,最终成为突破9秒90的关键技术支撑。

2、科技赋能新突破

张涵亚的成功背后是体育科技的全面升级。其团队配备的生物力学分析系统,能实时监测48组肌肉群的发力状态。每次训练后,AI算法会根据数万个数据点生成个性化调整方案。这种"数字孪生"训练模式,让他的技术优化效率提升400%。

营养团队开发的代谢补偿方案颇具创新性。通过基因检测确定其乳糖不耐受体质后,专家设计出植物蛋白为主的特供食谱,配合纳米级微量元素补充剂,使其肌肉恢复速度加快15%。这种精准营养支持,保障了高强度训练下的身体机能。

在装备领域,定制跑鞋采用3D打印中底结构,前掌厚度仅8mm却具备卓越回弹性能。鞋面激光雕刻的导流槽能将空气阻力降低3%,这相当于在百米冲刺中赢得0.1秒的优势。科技与竞技的深度融合,为突破提供了关键助力。

3、心理淬炼铸锋芒

奥运决赛前的72小时,张涵亚进行了特殊的"心理脱敏"训练。在模拟器制造的8万人欢呼声中,他反复练习起跑动作,直到外界干扰完全不影响技术发挥。这种高压环境适应性训练,使其在真实赛场能将心率控制在静息状态±10%范围内。

心理团队独创的"场景重构法"功不可没。通过VR技术重现历年大赛失误瞬间,张涵亚在虚拟空间反复修正应对策略。这种"负面经验预演"使他的临场应变能力显著提升,东京奥运半决赛中,面对对手抢跑干扰,他仍能保持最佳竞技状态。

决赛前夜的冥想训练同样关键。运动心理学家引导其进行"胜利可视化"想象,在脑海中精确预演从起跑到撞线的每个细节。这种心理预置使其比赛日实际发挥与训练水平误差不超过0.5%,真正做到了人枪合一。

4、破壁效应启新篇

张涵亚的突破打破了人种论的最后桎梏。其9秒83的成绩证明,科学训练可以突破基因限制。全球田径界开始重新评估亚洲短跑潜力,仅2022年就有7个亚洲国家启动"短跑振兴计划",中国经验正在改变世界田坛格局。

商业领域掀起"张涵亚效应",运动科技公司股价平均上涨23%,国产运动品牌海外销量激增180%。他代言的智能穿戴设备系列,将训练数据可视化技术推向大众市场,带动全民健身进入数字化新阶段。

青少年体育教育因此发生深刻变革。全国中小学新增"短跑科学"选修课,体教融合模式培养出大批"技术型苗子"。张涵亚母校设立的训练实验室,已成为青少年田径人才的孵化基地,其成功经验正在塑造新一代运动员。

总结:

张涵亚的奥运突破是个人天赋、科学训练与时代机遇共同作用的结果。他证明了亚洲人在短跑领域的无限可能,其成功背后是现代体育科技的集大成应用。从基因检测到AI训练,从装备革新到心理干预,这场胜利本质上是体育工业体系的全面胜利。

这场突破的影响远超竞技范畴,它重塑了人们对极限的认知,推动了体育产业的升级转型,更激发了民族自信。当张涵亚身披国旗站上领奖台,他不仅改写了田径史册,更为中国体育打开了通向新纪元的大门。这枚奖牌的光芒,将长久照耀后来者的前行之路。